Impact Economy bedeutet die Gestaltung einer Wirtschaft, in der es nicht darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern möglichst lange mitzuspielen. Die planetaren Grenzen setzen den Rahmen für ein wertorientiertes Wirtschaften. Geld verdienen ist dann primär ein Mittel für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle – Menschen und Umwelt. Ein Modell für die Erfassung des Impacts liefert die Wirkungstreppe (Abbildung 1).

Dies sind die wichtigsten Wegbereiter dieser nächsten Ökonomie:

Impact Investing: Nachhaltiges Investieren, das auf direkte, messbare gesellschaftliche und ökologische Wirkungen zielt. Ausschlaggebend sind die ESG-Kriterien: Environmental (ökologische Nachhaltigkeit), Social (soziale Nachhaltigkeit) und Governance (nachhaltige Unternehmensführung). In Deutschland stieg das Vermögen nachhaltiger Fonds zwischen 2017 und 2021 von 83 Euro auf 361 Milliarden Euro an, global von 2,1 auf 4,1 Billionen Euro (vgl. Handelsblatt 5.11.2021).

Impact statt Exit: Die Start-up-Szene wird enkelfähig, viele Gründende haben das Streben nach möglichst schnellem Wachstum satt. Der Begriff des Einhorns für Unternehmen, die eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar erreichen, wurde überstrapaziert. Schon 2017 formulierten vier Gründerinnen deshalb die alternative Idee des Zebras: «Zebras fix what Unicorns break» (vgl. Brandel et al. 2017). Bereits seit 15 Jahren verfolgt der Impact Hub in Wien das Ziel «Building better Business»: Die weltweit mehr als 100 Impact Hubs unterstützen Sozialunternehmen, die sich an sozialen und ökologischen Werten orientieren (impacthub.net). In Deutschland hat sich die noch junge Impact Factory zu einem europäischen Hot Spot für Impact Start-ups entwickelt (impact-factory.de).

Gemeinwohlökonomie (GWÖ): Die GWÖ beschreibt eine neue, nachhaltige Wirtschaftsform, geleitet von der Vision «Gut leben in einer Welt, in der die Wirtschaft im Einklang mit ethischen Werten ist». Unternehmen oder Organisationen, die nachhaltig und sozial wirtschaften, können ihr Wirken mit der Gemeinwohl-Matrix messen und in einer Gemeinwohl-Bilanz publizieren – mehr als 2.000 Organisationen tun dies bereits (ecogood.org).

B Corporations: Das «B Corp Movement» ist eine wachsende globale Bewegung von Unternehmen, die seit 2006 eine nachhaltige, soziale und faire Zukunft vorantreiben (bcorporation.net). Inzwischen gibt es mehr als 4.500 zertifizierte B Corporations in mehr als 65 Ländern, darunter bekannte Marken wie Patagonia, The Guardian, Danone Waters, Alpro oder Sympatex. Sie alle teilen die Ansicht, dass Unternehmertum verpflichtet, indem sie ihren sozialen und ökologischen Impact regelmäßig messen und kontinuierlich verbessern.

Value Balancing Alliance: Die Initiative, die auf eine Kooperation der Konzerne BASF, Bosch und Novartis mit den Universitäten Oxford und Harvard zurückgeht, vereint multinationale Unternehmen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Übersetzung von ökologischen und sozialen Auswirkungen in vergleichbare Finanzdaten – Kennzahlen, die klassische Unternehmensbilanzen bislang nicht widerspiegeln können (valuebalancing.com).

Das Geno-Prinzip: Eine altbekannte Organisationsform hat den Impact-Faktor von Beginn an eingebaut – die Genossenschaften. Das Geno-Prinzip lautet: Was einer allein nicht schafft, können viele zusammen schaffen. Genossenschaften stehen als Wertegemeinschaften ihrer Mitglieder für kooperatives und solidarisches Wirtschaften in Reinkultur. Werte wie Selbstverantwortung, Demokratie, Ehrlichkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Vertrauen spielen eine zentrale Rolle – und klingen wie eine Blaupause für die Idee des enkelfähigen Wirtschaftens. Kein Wunder, dass Genossenschaften heute eine Renaissance erleben. 2016 zeichnete die UNESCO die Genossenschaftsidee und -praxis als immaterielles Kulturerbe der Menschheit aus. Weltweit gibt es heute rund drei Millionen Genossenschaften mit mehr als einer Milliarde Mitglieder (in Deutschland sind es rund 7.800 Genossenschaften mit 22,7 Millionen Mitgliedern). Global schaffen Genossenschaften über 100 Millionen Arbeitsplätze – 20 Prozent mehr als multinationale Konzerne.

Die beschriebenen Bewegungen sind nur einige von zahlreichen Impact-Initiativen – die Liste lässt sich ergänzen z. B. durch die Entrepreneurs for Future (denen sich mehr als 5.000 Unternehmen angeschlossen haben, entrepreneurs4future.de), die Leaders for Climate Change (mehr als 1.500 Unternehmen, lfca.earth), Climate Pledge (theclimatepledge.com) oder die Stiftung 2° – Deutsche Unternehmen für Klimaschutz (stiftung 2grad.de). Alle diese Beispiele zeigen, dass die Impact Economy bereits Realität ist. Sie wächst und sie steckt an, indem sie Menschen und Unternehmen begeistert, Verantwortung für nachhaltige Zukunftsfähigkeit zu übernehmen.

Der Übergang zu enkelfähigem Wirtschaften

Die gute Nachricht der Impact Bewegung ist oben skizziert. Die weniger gute Nachricht: es sind noch viel zu wenige Unternehmen, die sich nachhaltig auf den Weg gemacht haben. Jahrzehnte nach dem Big Boom des Konsumkapitalismus geraten wir in eine neue Phase, in der sich der unternehmerische Beziehungsradius erweitert. Eine neue Beziehung des Kapitals zu Gesellschaft, Natur und Individuen entsteht, eine neue Ausrichtung von Innovationen – die nun einen echten Beitrag zur Lösung von Problemen liefern können und müssen, die früher der Politik oder der Gesellschaft zugeschrieben wurden.

«Die Neuformung von Wirtschaft und Gesellschaft muss zeitnah passieren.»

Die Neuformung von Wirtschaft und Gesellschaft ist notwendig und sie muss zeitnah passieren. Sie gleicht einer Metamorphose: es ist der Sprung auf eine neue Ebene, in einer völlig neuen Umwelt, mit völlig neuen Bewertungskriterien. Um diese Transformation zu schaffen, muss es uns gelingen, die Übergänge (Transitionen) auf das nächste Level zu gestalten. Denn das große Ziel ist zwar klar, wie wir dort hinkommen vielen jedoch noch nicht. Dafür stellt dieser Beitrag das Impact Business Design vor, ein systemisches Vorgehensmodell, welches hilft, nachhaltige Strategien zu designen und umzusetzen.

Die Neuformung von Wirtschaft und Gesellschaft ist notwendig und sie muss zeitnah passieren. Sie gleicht einer Metamorphose: es ist der Sprung auf eine neue Ebene, in einer völlig neuen Umwelt, mit völlig neuen Bewertungskriterien. Um diese Transformation zu schaffen, muss es uns gelingen, die Übergänge (Transitionen) auf das nächste Level zu gestalten. Denn das große Ziel ist zwar klar, wie wir dort hinkommen vielen jedoch noch nicht. Dafür stellt dieser Beitrag das Impact Business Design vor, ein systemisches Vorgehensmodell, welches hilft, nachhaltige Strategien zu designen und umzusetzen.

Die Impact Economy braucht u. a. folgende Übergänge:

• Vom Shareholder Value zum Stakeholder Value,

• von zerstörerischen Marken zu Transforming Brands,

• vom Massenkonsum zu neuem Wachstum,

• vom Raubbau an der Natur zum regenerativen Kreislauf,

• von Gewinnmaximierung zu Purpose,

• vom Zwang wirtschaftlicher Ergebnisse zu gesellschaftlicher

Verantwortung,

• von negativen Finanzhebeln zur positiven Lenkungswirkung

der Finanzmärkte.

Übergänge auf eine neue Ebene sind kein Selbstzweck. So werden einige Unternehmen mit eher leichten Adaptionen auskommen: Sie sind schon lange resilient und adaptiv, nachhaltig «tief aus dem Herzen» und werden auch unter veränderten Umweltbedingungen blühen und gedeihen. Einige davon sind echte Kopföffner, es sind Vor-Macher die zeigen, wie Wirtschaften unter neuen Bedingungen funktionieren kann. Viele andere Unternehmen werden in diesem Jahrzehnt ihre Wertschöpfungsketten auf radikale Weise umbauen und umstellen müssen – oder sie werden vom Markt verschwinden. Das ist an sich nichts Neues, das Spiel nennt sich Wirtschaft. Allerdings sind die Regeln nun andere als in den vergangenen 50 Jahren während der Blütezeiten des fossilen Kapitalismus.

Für die Weltmärkte der Zukunft

Klima-, Umwelt-, und Artenschutz sind Weltmärkte der Zukunft. Es ist Zeit, dass sich Unternehmen, Organisationen und Verbände auf die Chancen konzentrieren, die in den kommenden Jahrzehnten des Klimaschutzes liegen. Die Märkte der Zukunft sind klimaneutral. In der Wirtschaft sehen wir, dass Unternehmen aus unterschiedlichem Antrieb nachhaltige Strategien entwickeln.

Im Äußeren Antrieb

• Die Regulatorik fordert es, z. B. die Finanzmärkte, EU-Taxonomie, CO2 Preis, CSR(D) Reporting und Offenlegungsverordnung, Lieferkettengesetz, ESG u. w. Eine Nichterfüllung zieht massive Schäden und Haftungsrisiken mit sich.

• Die Konsumenten ändern ihr Kauf- und Nutzungsverhalten z. B. bei Lebensmitteln, Verpackungen, Reisen, Mobilität, Wohnen und grundsätzlich im Vertrauen gegenüber Marken, die die Umwelt schonen und derer die sie zerstören.

Im Inneren Antrieb

• Aus der intrinsischen Motivation, dass Wirtschaften nicht gegen die Regeln und auf Kosten der Natur und planetaren Grenzen passieren darf. Das Bewusstsein intrinsisch motivierter Führungskräfte, Vorstände und Geschäftsführer ist höher als bei denjenigen, die meist verspätet auf äußere Antriebe reagieren, statt sie proaktiv zu gestalten.

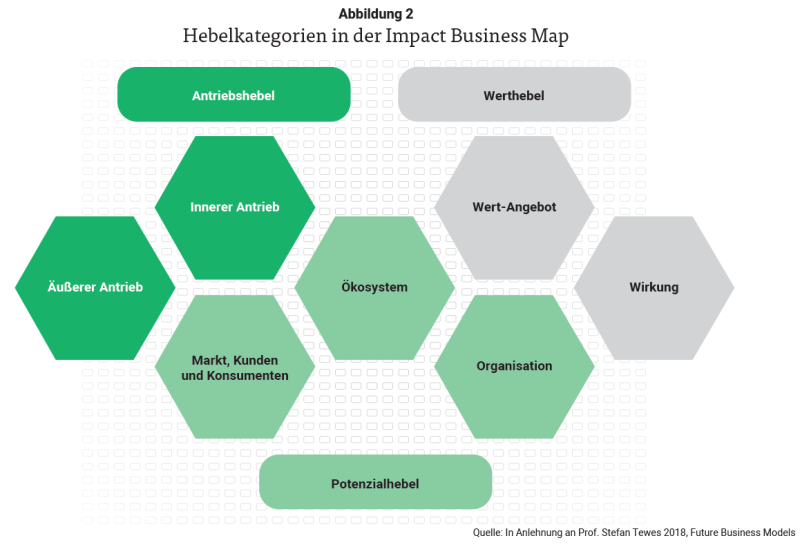

Die Entwicklung einer wirkungsvollen Strategie ist immer die Verbindung des Äußeren und des Inneren Antriebs. Um nachhaltige Transformation umzusetzen, brauchen Unternehmen ein neues Strategie-Design. Beim Impact Business Design geht es einerseits um die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie – keiner Nachhaltigkeitsstrategie – und andererseits um die Gestaltung der Transitionen. Der Schlüssel ist der systemische Ansatz und die Vernetzung des Unternehmens in seine Umwelt mit dessen Auswirkungen. Um ein bestehendes Unternehmen, Geschäftsmodelle oder Produkt nachhaltig zu entwickeln, ist die Impact Business Map eine wirkungsvolle systemische Methode, die wir am Zukunftsinstitut entwickelt haben und die ich nun für die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Unternehmenstrategien einsetze.

Neues Wachstum – nachhaltige Strategien

Die Impact Business Map (Abbildung 2) ist ein Leitfaden für Unternehmen in ihrer Strategieentwicklung. Die Methode führt Unternehmen Schritt für Schritt durch den Prozess.

Impact Pioniere denken in Kontexten des Wandels und integrieren sich in die Welt – und umgekehrt. Daraus speisen sie ihre Kraft – ihren Antrieb – den stärksten Hebel den ein Unternehmen nutzen kann.

Die Wirkung des Antriebhebels

Der Äußere Antrieb umfasst die Veränderungsbewegungen – die Trends und Megatrends aber auch Risiken und Regulatorik. So zeigt der weitreichende Wandel der Trends für Unternehmen neue Grenzen auf – und aktualisiert die Potenzialbewertung. Solange zum Beispiel der Megatrend Neo-Ökologie am Anfang steht, werden Unternehmen der Circular Economy oder der Post Carbon Socitey noch eher kleine Nischenanbieter bleiben. Beschleunigt sich der Megatrend, so wird dieser zum Mega-Antrieb für Unternehmen. Im Weiteren folgt daraus die Fokussierung auf kurz- und mittelfristige Umfeld-Einflüsse: Neben den technologischen und digitalen Einflussfaktoren werden rechtliche, soziale und ökologische Elemente die Geschäftsmodelle der Zukunft bestimmen. Den Kern eines jeden Impact-Unternehmens bildet im Inneren Antrieb der Corporate Purpose also der Unternehmenszweck. Hier geht es nicht um plumpes Purpose-Marketing, sondern um das wirkliche «Wofür»: Wofür wird das Unternehmen benötigt? Nur durch diese Zweckbestimmung kann das Geschäftsmodell eine klare Demarkation vornehmen und zu seiner Identität finden. Sprich: Das Unternehmen kann eindeutig eine Grenze zwischen dem Innenraum und dem Außenraum (Unternehmensumfeld) vornehmen. So entstehen klare Konturen und Rahmenbedingungen. Das enkelfähige Anliegen des Unternehmens wird eindeutig.

Pioniere der nächsten Unternehmensgeneration denken ihr Geschäft immer vom Potenzial nachhaltiger Lösungen, und zwar in drei Dimensionen.

Die Wirkung des Potenzialhebels

Es gibt drei Potenzialhebel nachhaltiger Geschäftsmodelle: Markt, Kunden und Konsumenten, Partner- und Organisationspotenziale. Bei allen dreien ist ein Human-Experience Design handlungsleitend. Dies bedeutet, dass das Potenzial vom Menschen gedacht wird. Dabei hilft z. B. der Lebensstile-Ansatz des Zukunftsinstituts, weil diese die Sicht auf Kund*innen, Partner und Mitarbeiter*innen verändern. Sie beinhalten neben demografischen Merkmalen die Individualität der Lebenssituationen (Bedürfnisse und Motivationen) und bieten so einen Fixstern zur Orientierung. Impact Pioniere denken immer vom Menschen her – und zwar selbstverständlich. Kunden werden in ihren menschlichen Bedürfnissen erkannt und wahrgenommen. Partner werden nicht über Unternehmen definiert – sondern über die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und die eigene Organisation wird nicht als Maschine mit Ressourcen bewertet, sondern als soziales System, welches durch die Menschen besteht und seinem inneren Antrieb folgt.

«Partner werden nicht über Unternehmen definiert.»

Zunächst gilt es also, im Potenzialhebel bei den Kundenpotenzialen die Bedürfnisse und Probleme der Menschen zu identifizieren. Hierbei stehen die Menschen im Vordergrund, die im Antriebshebel eine hohe Wirksamkeit aufweisen. Auf Basis der identifizierten Kundinnen können nun die Partnerpotenziale und Organisationspotenziale abgeleitet werden. Bei den Partnern stehen die vorhandenen und benötigten Netzwerke im Vordergrund der Betrachtung, welche ein funktionsfähiges Ökosystem bilden können. Innerhalb der Organisation sind insbesondere Ressourcen, Skills und Haltungen einzuschätzen, um ein erfolgreiches Impact-Geschäftsmodell aufzubauen. Auf Basis dieser lässt sich wiederum das notwendige Organisationsdesign feststellen – nach dem Motto: Form follows Humans. Im dritten Schritt kümmern sich Impact Pioniere um das Angebot und Wertversprechen. Hier folgen sie dem Prinzip des Werthebels.

Die Wirkung des Werthebels

Der Werthebel kommt im Wertangebot zur Geltung. Fokus des Angebots sind die drei Dimensionen Produkt, Dienstleistung und Information. Durch diese Kombination werden Kunden*innen zunehmend an das Unternehmen gebunden, und eine langfristige Beziehung kann entstehen. Das Wertangebot bildet die Basis der Einnahmen und des Profits. Das gesamte Angebot bezieht sich auf die zuvor im Antriebshebel und Potenzialhebel erkannten und definierten Grundlagen: Was treibt uns an? Was bewegt die Welt? Für wen und mit wem können wir unseren Antrieb realisieren? Und erst dann: Welches Wertangebot ergibt sich daraus? Zuletzt gilt es, mit der Wertbotschaft Wirkung und somit Resonanz in den Kommunikations-Kanälen zu schaffen. Auch hier ist ein Fokus auf Basis der Bedürfnisse-Typologie empfehlenswert, um die Kernaussagen der Angebote passend zu den Ansprüchen ihrer Zielgruppen zu kommunizieren. Die Antworten auf den Potenzialraum ergeben die Logik der Kanäle und nicht umgekehrt.

Nachhaltige Zukunft: Systemische Würze statt vorschnelle Antworten

Die Wirtschaft und Teile der Gesellschaft der letzten Jahrzehnte haben den Bezug zur Welt über weite Strecken ignoriert und sabotiert. Unsere Wirtschaft braucht einen Neustart. Sie braucht Unternehmer*innen, die neu denken, neue Modelle und Werkzeuge einsetzen und nachhaltige Zukunft als Möglichkeitsraum sehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Denkansätze und die Kurzvorstellung der Impact Business Map sollen Ihnen dabei helfen.

Hinter der Impact Business Map liegen tiefgründige systemische Fragestellungen. Strategien entwickelt man nicht in einigen Workshops. Schon gar nicht, wenn Sie sich und Ihr Unternehmen in eine nächste Bewusstseinsstufe bringen wollen. Dieser Prozess braucht eine neue Expertise, denn so hat es schon Albert Einstein formuliert: «Sie können ein Problem nicht mit derselben Denkweise lösen, wie es entstanden ist.»

Um die Prinzipien des Impact Business Design zu aktivieren, braucht es einen fundierten Blick auf die aufgeworfenen Fragen. Pioniere haben dieses Fundament oft im Blut. Sie sind angetrieben von ihrer Idee, die Welt zu verändern. Impact Pioniere leben nach dem Kalkül der Wirksamkeit durch eine Vision: Wer keine Vision hat, sollte zum Arzt gehen, so das Motto. Doch nicht alle Organisationen können durch eine intrinsische Visionskraft bewegt werden. Oft gilt es, diese erst freizuschaufeln und neue Strategien im Sinne der nächsten Generation zu entwickeln.

In anderen Worten: Klassische Planung und reines Wachstumsversprechen reichen nicht, um nachhaltige Strategien für die Wirtschaft und Gesellschaft von morgen zu erzeugen. Es bedarf der Fähigkeit der klugen Vernetzung von Gedanken, Beobachtungen und Erfahrungen, um nachhaltige Strategien zu designen. Werden Sie selbst zum Impact Designer. Starten Sie jetzt.

Stephan Grabmeier

Zukunfts-Designer u. a. am Zukunftsinstitut, Experte für nachhaltige Business Transformation, enkelfähiges Wirtschaften und New Work

Dr. Reinhard K. Sprenger — Biografie

Dr. Reinhard K. Sprenger — Biografie